travaux

expositions

&

nov. 2009 / juillet 2010

+ notes du Roman invisible

Note n° 413

Cette “prise de vue”, pour reprendre l’expression, ne comportait évidemment aucun risque. À part celui de tomber dans l’abîme. Et ça…

Note n° 414

C’est un vieux monsieur maintenant, mais son regard est si bleu, si intense toujours. Un peu délavé peut-être, mais c’est le même qui nous stupéfiait, nous subjuguait, parce que dans ce regard se reflétait le monde, et c’était effrayant parfois.

Sauf que là, ce n’est pas ce monde qu’il regarde, celui où nous sommes, c’est un autre.

Il est assis sur le rebord d’une vitrine, havre incommode, un peu en retrait, sur cette avenue où à cette heure toute la ville se presse dans le vertige banal des cohues urbaines. Seul, dans sa dignité à lui, c’est un dire un peu raide, même si à ce moment précis on sent un relâchement, une lassitude. Il tient dans sa main cette photo, usée, froissée, délavée aussi. Il la tient sans délicatesse : il n’a plus besoin de la voir, juste de la sentir.

Et son regard, fixe, transperce le rideau agité, dérisoire, l’horizon de béton. Il va plus loin, bien plus loin. Il contemple un vide absolu qui nous échappe, immense, un gouffre.

Désespérant.

Il est seul.

Il sert un peu plus fort l’image.

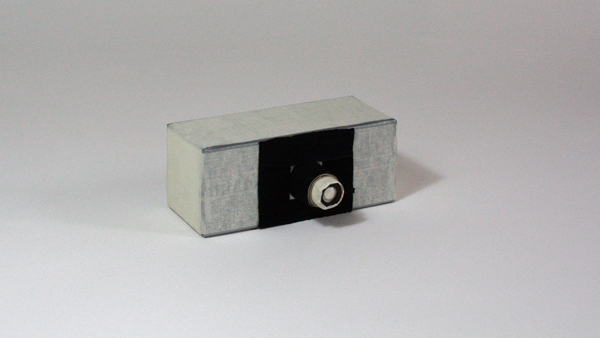

Note n° 415

Le catalogue donnait d’autres précisions, insistait sur l’esthétisme de l’appareil, son design et ses qualités décoratives, vantait quelques qualités ergonomiques ou écologiques. Il énumérait ses avantages : légèreté, simplicité d’utilisation, absence de manuel… Et bien sûr son autonomie totale face à un quelconque surplus de consommables qu’exigerait son fonctionnement : nul besoin de piles, de films ou de cartes mémoires, encore moins de papier photo ou d’encre d’imprimantes. Rien.

L’objet était parfait. Il avait l’élégance d’être inutile. Il savait se taire.

Note n° 416

Sur le carton d’invitation ne figurait même pas son nom.

Note n° 417

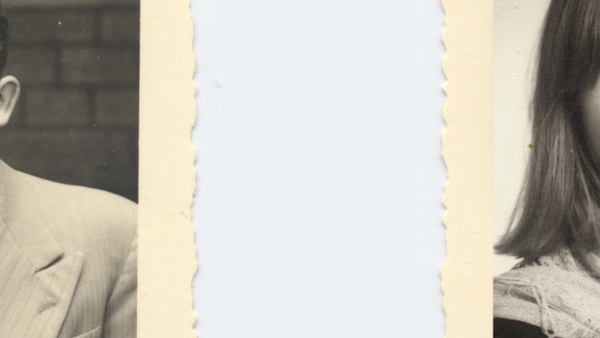

De cette image sa mémoire n’entretenait pas ce souvenir. En fait elle est toute petite. En noir et blanc, ça oui, mal cadrée, d’accord. Et oui c’est bien elle, qui pose sans poser. Maintenant il n’est plus très sûr de sa beauté. Quoique. Sa beauté était étrange, née d’une grâce en mouvement, et il suffisait de croiser ses yeux pour que le monde dérape. Peut-être que la photo était inadaptée pour capter cela.

D’ailleurs il ne la regarde plus cette image. Il la teint dans sa main, ses yeux sont posés sur elle, mais

Il ne la voit plus.

Et puis elle si petite, si légère, tout le contraire de ce qui se noue en lui.

Note n° 418

L’autre conférence, la vraie, était programmée juste en face et c’est là qu’elle l’entraîna. Le cadre était beaucoup moins formel : un bar en plein air, une piste de danse qui s’ouvrait sur la plage, quelques lumières colorées par-ci par-là. Les intervenants y furent nombreux et leurs communications tout aussi confuses, noyées dans la sono. Et tout le monde s’en foutait pareil.

Comme l’autre elle s’éternisa et il y fut aussi question du regard, mais celui-là n’était pas photographique, figé. Il ne retint que le sien, qui dura un vingt cinquième de seconde, qui lui dit tout, qui le cloua.

Note n° 419

Traduit par Jaccottet ça donne :

“On croirait que ces images sont ce qu’il y a de plus fugace au monde mais l’espace d’un instant, la vie toute entière se dissout en elles ; elles seules demeurent sur le chemin de notre vie dont on dirait qu’il n’a progressé que de l’une à l’autre d’entre elles.”

Pas mal, et ça pouvait coller au propos, agrémenter joliment la description de la photo. Sauf que les images dont Musil parle ne sont pas argentiques, ce sont des madeleines mentales, des parfums, des réminiscences resurgies, des inquiétantes étrangetés.

Bien sûr, certaines photos répondent à cela, quand la banalité se sublime et dépasse l’anecdote. Mais ce sont des raretés, des beautés cachées (on y reviendra). En l’occurrence, pour cette silhouette en contre jour sur le quai désert, on repassera. La lumière, le noir et blanc, ne font même pas illusion.

Note n° 420

Donc là, sur le pont qui mène à Ciudad del Este, s’esquisse le projet du “Bazar du monde”. L’entreprise butte d’emblée sur l’essentiel : sa représentation. L’utilisation de la photo s’avère vite un leurre, une redite. Un masque, un cache, une pirouette, jolie, brillante, mais moins bien. Efficace, satisfaisante, mais réduite, voire riquiqui, et qui se répète en boucle.

L’autre solution, qui consiste à se passer d’images, s’empêtre dans des rhétoriques littéraires, s’abîme dans d’autres spirales théoriques tout aussi ennuyeuses.

La solution évoquée ici propose de simples prélèvements, rares, discrets. Toute la discussion qui suit tourne autour de leur choix : pur hasard ou parti pris radical.

On comprend qu’elle ne soit pas relatée.

Note n° 421

Un rituel. Chaque soir ils déposaient au labo les films du jour, récupéraient les planches de la veille et les tirages de l’avant-veille. C’est elle qui ouvrait les boîtes, délicatement, en repliant les feuilles de cellophane. Elle triait les photos, les étalait selon un ordre impeccable, qu’elle recherchait au fur et à mesure, inversant, éliminant.

Il lui laissait ce temps, sans impatience ni commentaire, toujours ébahi de l’élégance des gestes, attendant le regard qui lui disait qu’il pouvait intervenir.

Il retirait une photo, en inversait deux autres. Qu’elle remettait. Qu’il inversait. Qu’elle remettait et tout s’accélère. C’est le foutoir sur la table, y’en a de partout, les photos volent, se déchirent, une porte claque, puis une autre, celle du palier, qui donne sur la nuit.

Ils se retrouvaient bien plus tard, au bar du Maria Christina, ou au Benito, ou ailleurs, à presque l’aube. Rentraient muets dans le chaos des photos éparses. Leur étreinte, longue, électrique, définitive, enfin les épuisait.

De cette période il ne reste aucune photo. Il ne reste que deux êtres séparés, éternellement enlacés.

Note n° 422

Sur Queen St W., la vitrine est restée intacte, avec ces quelques portraits convenus des années 50, un peu délavés maintenant. R.T. n’y avait pas touché non plus, ça lui allait très bien comme ça, et puis pourquoi faire. D’autant que l’activité de la boutique, épisodique et nocturne, se concentrait au fond dans ce qui avait été le labo. On y discutait beaucoup, de méthodes, de processus, de dispositifs compliqués dont le résultat devait être l’extrême simplicité. Un but ultime, finalement atteint, puisque aucune image n’est jamais sortie de ce labo.

Et ça, quand même, ça épatait Nobello qui ne manquait jamais de saluer la performance.

Note n° 423

Les chiffres annoncés, les ouvertures, la vitesse, c’est n’importe quoi. Ça l’ennuyait profondément ces histoires de focale, d’asa, de profondeurs de champs.

En fait, il faisait tout en mode automatique.

Note n° 424

Sur cette logique fatalitaire du “tout foutre en l’air”, voir la théorie de Die Stery qu’elle nomme “le syndrome du Héros imparfait”.( Underground-clouds / ed Lila./ Londres )

D’après elle, le processus est toujours le même et suit, en gros, l’enchaînement suivant :

1 / Euphorie créative désordonnée

2 / Mise en place laborieuse, apparition des contradictions et de l’ombre du doute.

3 / Mais bon, finalement, et malgré tout. Introduction du systématique et de son corollaire : l’ennui.

4 / L’ennui se confirme, désir d’ailleurs.

5 / Envie de tout foutre en l’air.

6.1 / Fuite.

6.2 / Accomplissement. Vide. Fuite.

On en était au 5/ et il avait oublié son appareil dans le train.

Note n° 425

En légère contre-plongée, au col des Cassettes, il se tient droit, un peu cambré, avec son truc de zouave un peu de travers. Mais fier : son regard, si clair, saute l’objectif, va à l’horizon. Alors, si on en reste dans cette histoire de balistique et qu’on admet qu’il est bien dans l’axe Barcelone-Berlin, on pourrait dire qu’il scrute au loin la Baltique, et plus particulièrement cette plage, où il se retrouvera 5 ans plus tard, avec cette arme sur la tempe.

Note n° 426

Bon, une énième version de cette histoire. Le cours de Sighmar, devenu mythique, à force. Là aussi on va résumer :

Toutes les versions s’accordent sur le préambule : pour son dernier cours, S. réunit ses étudiants sur une plage, loin de Buenos Aires. Le sujet est compliqué et traite, justement, du compliqué, avec comme métaphore la météorologie. La mise en scène est minimale : les élèves, quelques (les rares qui suivaient encore le cours du vieux maître), sont allongés sur sable. En face d’eux la mer, et S. qui déclame son cours assis sur une chaise, en costume chic suranné. On ne comprend rien, à cause du vent, mais finalement pas moins que d’habitude et le moment n’est pas désagréable.

Après les récits divergent déjà, mais on retient des constantes :

Tout en parlant, S. tient à la main un épais calepin à spirale. Il grifouille une page, l’arrache et la jette par-dessus lui. Elle vole un instant, portée par le vent, finit dans la mer.

Ceux qui s’approchent témoignent d’un discours incompréhensible, dans une langue inconnue, mais dont la ligne mélodieuse pourrait faire penser à un poème.

La marée monte.

La marée monte et maintenant le professeur a de l’eau jusqu’au genou.

La jeune fille qui intervient s’appelle Soledad.

Elle est sublime.

On s’accorde aussi pour dire que sur les feuilles détrempées récupérées après la séance, le gribouillis représente à coup sûr un nuage.

Ensuite, c’est n’importe quoi : à partir de ce pas-grand-chose, les scénarios s’affolent, chacun racontant sa propre histoire (S. n’a peut-être pas raté son dernier cours).

Alors ça donne :

Soledad s’avance dans la mer, relevant sa jupe, elle aide S. à monter debout sur la chaise. Dans cet équilibre fragile il continue, jusqu’à...

Ou bien c’est elle qui monte sur la chaise et lance les papiers qu’il lui fait passer. Ou bien il est déjà debout sur ce promontoire immergé, et juste elle l’écoute, subjuguée, tenant inutilement sa jupe maintenant trempée.

Etc.…

La photo aurait pu, aurait dû, en dire plus, choisir, préciser. Mais non, rien.

Qu’elle soit sur-ex, et floue, qu’elle soit trop petite et l’angle trop large, qu’on y distingue finalement à peine deux vagues silhouettes dans les vagues, peu importe. Le plus gênant c’est qu’elle ne précise pas l’instant du scénario, à quel moment de l’histoire nous en sommes. Elle dit juste qu’il faisait beau ce jour-là. Elle sert à rien.

Note n° 427

Il s’agit d’Arthur Batut, qui effectivement superposait au XIXe sur un même négatif les portraits de villageois du coin. Tout ça donnait une photo floue, sensée démontrer on ne sait quoi de la typologie identitaire locale. Dans cette affaire, seul le flou est intéressant. Le reste, le morphing anthropométrique pseudo scientifique, on s’en fiche.

Note n° 428

Quoique : cette version aussi est plausible, malgré l’incohérence des dates. Finalement nul ne sait si celle notée au dos de la photo n’a pas été, volontairement ou pas, fausse d’emblée. Juste Nobello semble se tromper de lieu : le bar en question devait se situer plus bas, en allant sur Miraflores, tout près de la Huaca (et peut-être était-ce celui de la Huaca même, qu’elle fréquentait occasionnellement). Alors, quand RT revient sur les lieux, on l’imagine écumant un à un les bistrots de cette avenue qui fait quand même quelques kilomètres.

Note n° 429

Un rien, un regard, un geste à peine, et tout bascule. Alors dans le noir révélé reviennent l’ambulance affolée du boulevard Saint-Germain, les cris muets, interdits, le sang stupéfait… Un accéléré figé, à jamais fixé, où dans cet extrême ralenti tout allait si vite.

Note n° 430

Sur cette idée de vitesse immobile, ou au contraire du temps pétrifié quand tout s’agite, voir encore E.K. :

“Les navettes rapides dévidaient un fil de soie précieux, dans un bruit terrible, dévoilant un dessin secret, écrit plus haut, dans un ciel de cartons perforés. Tout allait si vite dans cette extrême lenteur.”

Ou bien :

“La nuit, les quais, et au fond de la baie les lumières alignées de la ville d’en face. Le volcan et les nuages noirs, rapides, dans le bleu profond mais lumineux du ciel açorien. Bref, une carte postale. Malgré le manège des remorqueurs, tout semble se passer au ralenti, mais vite quand même : dans l’axe du canal, tous les points de lumières se mêlent déjà au loin.”

Note n° 431

En sortant de chez Nadar il remonte les boulevards, prend à gauche la rue Laffite et rejoint la nouvelle église de Lorette. Jusque là ça va. Il la longe par la droite et attaque la rue des Martyrs qui le mènera aux Abbesses, selon le trajet habituel pour atteindre, là-haut, la maison du Docteur Blanche.

La pente est raide, le temps lourd (nous sommes en août), le jour tombe. Ses pensées forcément dérapent. Arrivé rue des Trois Frères, Nerval s’assoit aux bas des marches du square Goudeau. Il sent dans sa poche l’enveloppe que lui a donné le photographe. Il en retire le carton où est collé son portrait et le contemple. Longtemps. Enfin ses yeux sont posés là, son esprit est sans doute ailleurs.

Puis il sort un crayon et note (en appuyant fort, la mine glisse sur ce coté glacé) au bas de l’image ces trois mots : “Je suis l’autre.”

Note n° 432

La série comporte douze photos, numérotées, et cette numérotation est importante. Douze portraits du même modèle, de face, mais regardant ostensiblement ailleurs. Parfois les yeux sont baissés, mais on sent une ironie, ou une connivence. Le décadrage volontaire laisse voir une partie du décor : un paysage urbain, pris de trop près pour qu’on l’identifie clairement, mais aux couleurs sud-américaines. A chaque fois une lettre d’une publicité ou d’une enseigne quelconque est mise en évidence. Une fois les photos mises dans l’ordre, cela donne : n-o—m-e—m-i-r-e-s—a-s-i.

Note n° 433

Oui, comment une accumulation pouvait-elle dénoncer une accumulation ? Une redondance défaire la redondance initiale ? C’était une strate de plus, mais joyeuse.

Note n° 434

Il s’agit d’LN, évidemment restée hors champs, mais là, quand même

Note n° 435

Une redite. Une rengaine. Le lieu effacé par sa propre représentation. Gommé du paysage. Tombé dans l’abîme.”

Note n° 436

Le dispositif parfait, puisque non-intentionnel. Raconté par RT c’est un peu long, je résume :

Nobello monte à Mexico.une agence de photographie à lui tout seul. Ou presque : en fait il s’entoure d’une nuée d’assistants, responsable chacun d’un secteur de la mégalopole. Leur rémunération n’étant basé que sur d’éventuels résultats, ceux-ci sous-traitent aussitôt leur charge en autant de sous-districts, eux-mêmes sous divisés en cuadros, ruas, ruelles... L’organisation, ou la désorganisation, augmentant exponentiellement au rythme hallucinant de l’expansion des favellas, fait qu’en théorie, chaque étage d’un ministère ou chaque recoin du Monte Corrado a son envoyé spécial prêt à intervenir.

Un réseau donc a priori inopérant.

Quand même, Nobello le teste : il met à disposition 3 appareils photos chargés à ses 3 principaux collaborateurs. Les 3 boîtiers disparaissent évidemment dans la journée. Évidemment ils réapparaissent quelques jours plus tard, proposés à seulement 3 fois leur valeur officieuse au mercado del pulgas. Les négociations sont rapides et Novello fait développer les négatifs.

Les nombreuses mains entre lesquelles les boîtiers sont passés n’ont pu s’empêcher d’appuyer sur le déclencheur. Au tirage la série de photos est étonnante, avec certes des visages coupés et des doigts en premiers plans, mais c’est bien Mexico. Un Mexico « surpris », au sens que nul n’aurait pu le photographier avec autant d’absence de partis pris, de désinvolture et disons, pourquoi pas, d“honnêteté”. Un résultat qui anéantit du même coup son propre projet d’un Mexico argentique et authentique, poursuivi depuis longtemps par l’arpentage systématique du DF.”

Note n° 437

Prise dans la cour de la ferme, à la Bégude-de-Mazeng, où s’installeront plus tard Paula et Désiré. À cet instant, heureuse.

Note n° 438

Pas très grande, sombre. Très sombre. Disons même entièrement noire. Éparpillés çà et là, quelques points de lumière, genre poussières sur le négatif. Une photo ratée donc, dont il était très fier, et qui faisait partie de la série intitulée Chambre noire. Celle-là plus précisément titrée A l’heure de la sieste, censée représenter la chorégraphie des grains de poussières piégées dans un rai de soleil venant

d’une persienne. Les autres étaient plus intéressantes, quoique guère plus lisibles. Voilées.

Note n° 439

Elle avait remarqué ça, son obstinée absence de ce qui devait être, quand même, son album. À peine contredite par un contre-jour dans un miroir en très arrière-plan, de toute façon beaucoup trop flou.

Note n° 440

Cf. “La photographie sans support” / D.Sterry / p. 334 / ed. Lila. Londres 1984. Épuisé je crois.

Note n° 441

Et dans l'abîme tombé.

Note n° 442

Voir note précédente

Note n° 443

Voir note précédente

Note n° 444

Voir note précédente

Note n° 445

Voir note précédente

Note n° 447

Voir note précédente

Note n° 448

Voir note précédente

Note n° 449

Voir note précédente

Note n° 450

Voir note précédente

RI : le Roman Invisible

![]()